Haiti [biographie]

Haïti: (en forme longue République d’Haïti, en créole haïtien Ayiti et Repiblik Dayiti) est un pays

des Grandes Antilles occupant le tiers occidental de l’île d'Hispaniola (soit 28 773 km2 environ). Sa capitale est Port-au-Prince et son point culminant est le pic la Selle (2 680 mètres d’altitude).

La défaite de l'armée de Napoléon Bonaparte lors de la Bataille de Vertières5 en 1803 est à l’origine de la création de la République d’Haïti, qui devient en 1804 la première République noire indépendante du monde. Haïti est aussi le seul territoire francophone indépendant des Caraïbes.

Après avoir été une des premières destinations de la Caraïbe dans les années 1950 à 1970 et avoir manqué la transition démocratique après la chute des Duvalier (François Duvalier, dit « Papa Doc », et son fils Jean-Claude Duvalier, dit « Baby Doc »), Haïti, surnommée « la Perle des Antilles » depuis l'époque coloniale, fait l'expérience d'une démocratie renaissante et tente de s’organiser et de se reconstruire après le violent séisme du 12 janvier 20106,7.

Haïti est membre observateur et invité permanent de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA). En 2015, selon l'OMS, l'espérance de vie d'un Haïtien est de 63 ans (62 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes).

En plus de son hymne national, La Dessalinienne, Haïti fait également usage de deux autres hymnes : l'Hymne présidentiel (Quand nos Aïeux brisèrent leurs entraves) et l'Hymne à la jeunesse (Fière Haïti).

Environnement[modifier | modifier le code]

En 1925, 60 % des forêts originelles d'Haïti étaient déjà détruites, chiffre qui atteint aujourd'hui 98 %, à la fois pour se procurer du bois de feuet pour créer des surfaces agricoles. En outre, l'érosion due à la déforestation a causé des inondations périodiques, comme le 17 septembre 2004, lorsque la tempête tropicale Jeanne a tué plus de 3 000 personnes et détruit des routes, en particulier dans la ville des Gonaïves.

Climat[modifier | modifier le code]

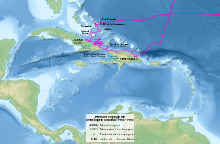

Le climat est tropical. La saison des pluies s'étend d'avril à juin puis d'octobre à novembre. La saison des ouragans s’étend du mois de juin jusqu’à la fin du mois de novembre. En octobre 2016, l'ouragan Matthew a fait 1 000 morts12. Dans l'intérieur du pays, le climat devient rapidement de plus en plus aride du fait de la déforestation. Les précipitations baissent depuis 1980, mais elles deviennent de plus en plus brutales avec des inondations, causées par une terre durcie, qui va devenir rapidement boueuse. Pendant les périodes estivales, dans l'intérieur des terres, le thermomètre peut rapidement dépasser les 40°C, mais sur la côte, l'influence des courants marins nuance la température de 30 à 35°. La pluie et la chaleur provoquent une grande érosion des sols causant régulièrement des glissements de terrains ou des éboulements qui souvent peuvent être meurtriers.

Faune[modifier | modifier le code]

En Haïti, il existe des espèces endémiques de papillons telles qu’Abaeis nicippiformis (es)13, de fleurs (orchidées...) et autres propres à l'île. Les gros reptiles sont représentés par le Crocodile américain (Crocodylus acutus).

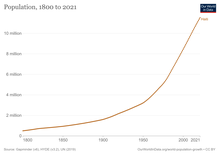

Démographie[modifier | modifier le code]

En 1790, la population de la colonie, alors nommée Saint-Domingue, s’élevait à environ 500 000 personnes dont 38 360 Européens et 28 370 Africains et hommes de couleur libres, aux côtés de 433 270 personnes ayant le statut d’esclave.

Dans les années 1880, elle comprenait environ 570 000 habitants.

La population d'Haïti est estimée à 10 911 819 habitants en 201514 dont environ 52 % vivent en milieu urbain15. La grande majorité de la population est de religion chrétienne16. Haïti est le deuxième pays le plus peuplé des Caraïbes, juste derrière Cuba.

Dans les années 2000, la plus grande agglomération est la capitale Port-au-Prince avec près de 2 300 000 habitants (est. 2009), suivie du Cap-Haïtien avec 250 000 habitants environ.

80 à 85 % de la population haïtienne est d'ascendance africaine tandis que les 15 à 20 % restants sont issus de métissage (la plus grande proportion se trouvant dans le sud de l'île) ou sont d'origine européenne (française, italienne, allemande, polonaise, portugaise, espagnole). Une proportion de population d'origine arabe, arménienne, juive ou encore indienne (de l'Inde) et asiatique est aussi constatée.

Histoire[modifier | modifier le code]

Des origines à 1804[modifier | modifier le code]

Les peuples de culture Arawak, Caraïbes et Taïnos occupent l’île avant l’arrivée des Espagnols. Christophe Colomb, débarquant le , la nomme Hispaniola, alors que les indigènes la nommaient de trois façons : Ayiti, Quisqueya et Bohio. On estime qu’environ 100 000 indigènes peuplaient l’île d'Hispaniola à la fin du xve siècle.

Les Espagnols exploitent l’île pour son or. Les Amérindiens refusant de travailler dans les mines sont massacrés et réduits en esclavage ; les rares personnes qui réussissent à s’échapper trouvent refuge dans les montagnes et sont marginalisées et fortement paupérisées. Les maladies infectieuses arrivées avec les Européens font des ravages. Les mauvais traitements, la dénutrition et la baisse de natalité font le reste : la population indigène est exterminée en quelques décennies.

Les Espagnols font alors venir d’Afrique des esclaves noirs déportés. En 1517, Charles Quint autorise la traite des esclaves, qu’il interdira dès la décennie suivante, mais sans succès, pas plus qu’ensuite le pape Paul III.

La partie ouest d’Hispaniola, dépourvue de minerai, est vite négligée par les colons espagnols, qui la laissent vide. Des boucaniers français s’y installent, malgré plusieurs expéditions militaires espagnoles. Au xviie siècle, sous l’autorité du cardinal de Richelieu, l’installation française s’institutionnalise. L’île de la Tortue, au nord ouest d’Hispaniola, devient le siège de la flibuste. Ces aventuriers gagnent peu à peu la « Grande terre » : en 1654, ils créent la première ville de la future Saint-Domingue : Petit-Goâve. Le premier gouverneur de la colonie est Bertrand d’Ogeron, nommé en 1665. Sachant se faire accepter des flibustiers, il organise la colonisation par la venue de Français qui s’engagent à travailler trois ans avant de devenir propriétaires de terres (on les appelait les « 36 mois »). Il favorise la plantation de tabac. Ainsi, il sédentarise une population de boucaniers et de flibustiers peu portée à accepter l’autorité royale jusqu’aux années 1660. Bertrand d’Orgeron attire aussi des colons de Martinique et de Guadeloupe.

Mais en 1670-1690 intervient la crise du tabac et un grand nombre de places sont abandonnées. Les rangs de la flibuste grossissent, les pillages, comme ceux de Vera Cruz en 1683 ou de Campêche en 1686, se multiplient et Jean-Baptiste Colbert, ministre de la Marine, ramène l’ordre en prenant un grand nombre de mesures. Il transfère le gouvernement à Port-de-Paix en 1676. Il encourage la création de plantations d’indigo et de canne à sucre. Le premier moulin à sucre est créé en 1685. Enfin, il réglemente l'esclavage en préparant le Code noir (qui sera promulgué en 1685, après sa mort). L'ensemble de ces actions permet l'essor économique de la colonie.

À la suite du traité de Ryswick de 1697 et à l'accession au trône d'Espagne d'un petit-fils de Louis XIV, les Espagnols renoncent à contester la souveraineté de la France sur le tiers occidental de l'île. La France officialise le nom de Saint-Domingue, pour cette partie. C’est alors que viennent de France de nombreux colons qui développent les plantations ou travaillent dans celles-ci. De 1713 à 1787, 30 000 Français viennent grossir le nombre des colons présents dans la partie ouest de l’île.

Les guerres éclatent en Europe et se prolongent sur les mers jusqu’aux Antilles et aux Caraïbes. En 1756, le commerce est paralysé. Un grand nombre de colons et leurs familles quittent Saint-Domingue pour la Louisiane, où ils s’installent dans des Postes établis par la France et administrés par des militaires.

Vers 1790, Saint-Domingue est la colonie française la plus riche de toute l'Amérique grâce aux profits immenses de l'industrie sucrière et de celle de l’indigo générés par le travail des esclaves. Des dizaines de milliers d'Africains avaient été amenés comme esclaves pour faire fonctionner ces industries ; leur sort est juridiquement encadré par le Code noir, mais, dans les faits, ils subissent des traitements souvent pires que ceux dudit code. Leur nombre (400 000) est dix fois plus élevé que celui des Blancs.

1804 : la révolution d'indépendance[modifier | modifier le code]

La Révolution française entraîne de graves bouleversements sociaux dans les petites Antilles comme à Saint-Domingue. Le plus important est la révolte des esclaves qui aboutit en 1793 à l’abolition de l'esclavage par les commissaires civils Sonthonax et Polverel, décision avalisée et généralisée à l’ensemble des colonies françaises par la Convention six mois plus tard (première abolition de l'esclavage le 16 pluviose an II, donc le 4 février 1794).

Toussaint Louverture, nommé gouverneur général à vie de Saint-Domingue par la France, après avoir rétabli la paix, chassa les Espagnols et les Anglais qui menaçaient la colonie, puis rétablit la prospérité par des mesures audacieuses. La promulgation d’une constitution autonomiste provoque une réaction de la France : Napoléon Bonaparte, sous l’influence des Créoles (Français – et Espagnols – nés sur l’une des îles des Antilles, plus tard en Louisiane aussi) et des négociants, envoie une expédition de 30 000 hommes sous les ordres de son beau-frère, le général Leclerc, avec pour mission de démettre Louverture et rétablir l'esclavage. Mais, après quelques victoires, l’arrestation(faux rendez-vous diplomatique, avec promesse de Bonaparte de sauf-conduit, non respectée17) et la déportation de Toussaint Louverture, arrêté le , les troupes françaises commandées par Rochambeau, décimées par la fièvre jaune, sont battues à la bataille de Vertières par Jean-Jacques Dessalines, qui a rejoint l'insurrection, et avec l'aide des Anglais.

Au terme d’une double bataille, la Déclaration d’indépendance18 du pays est proclamée le . Le nom d'Haïti (ancien nom de l'île du temps des Indiens Caraïbes) est donné au pays. Haïti est le premier pays au monde issu d'une révolte d'esclaves.

De 1804 à 1900[modifier | modifier le code]

Dessalines est proclamé gouverneur à vie par ses troupes. L’histoire rapporte qu’il exécuta la plupart des quelque 10 000 Blancs restés sur l’île et gouverna en despote. Il est assassiné à son tour le par des mulâtres. Le pays se divise alors en deux : un royaume au nord, commandé par le roi Henri Christophe, et une république au sud, dirigée par le mulâtre Alexandre Pétion.

Le président Pétion initie des négociations pour la reconnaissance d’Haïti en 1814. Elles durent jusqu’en 1824. Le , le roi de France Charles X promulgue une ordonnance reconnaissant l’indépendance du pays contre une indemnité de 150 millions de francs-or (la somme sera ramenée par Louis-Philippe Ier en 1838 à 90 millions de francs).

En 1822, le président Jean Pierre Boyer réunifie les deux parties Nord et Sud et conquiert la partie est de l'île, colonie espagnole. Le , malgré les attaques incessantes de la part des Haïtiens, la République dominicaine se déclare à nouveau indépendante ; l'occupation de la partie espagnole de l'île d'Hispaniola pendant 22 ans par les Haïtiens — qui y commettent exactions et abus de pouvoir à répétition — a ainsi laissé un fort mauvais souvenir aux Dominicains.

Une longue succession de coups d’État suit le départ de Jean Pierre Boyer. Le président Louis Pierrot, qui reste moins d'un an au pouvoir, rétablit en 1846 la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Le pouvoir ne cesse d’être contesté par des factions de l’armée, les élites mulâtre et noires, et la classe marchande, désormais composée majoritairement d’étrangers (Allemands, Américains, Français et Anglais). Le pays s’appauvrit, peu de chefs d’État se préoccupent de son développement. Dès que le pouvoir se fragilise, des révoltes armées se déclenchent, entretenues par les candidats à la succession.

En 1847, Faustin Soulouque est élu président de la République : il transforme le pays en empire d'Haïti le et devient Faustin Ier. Despote, il fuit le pays à la suite d'un soulèvement populaire en 1859.

De 1900 à 1986[modifier | modifier le code]

La révolution de 1915[modifier | modifier le code]

Au début du xxe siècle, le pays est en état d’insurrection quasi permanente. De 1910 à 1915, cinq présidents se succèdent, situation qui culmine dans l'exécution de 167 prisonniers politiques le 27 juillet 1915, suivie d'une révolte populaire qui renverse le gouvernement et met à mort le président Vilbrun Guillaume Sam. Cette révolution, menée par Rosalvo Bobo, qui s'opposait notamment au rapprochement du pays avec les États-Unis, inquiète ces derniers, qui considèrent alors leurs intérêts - notamment ceux de l'entreprise sucrière HASCO et de la banque d'affaires Kuhn, Loeb & Co - comme menacés.

L'occupation américaine (1915-1934)[modifier | modifier le code]

Décidant d'intervenir par la force, les États-Unis, dont des soldats étaient présents sur l'île depuis 191419, envahissent le pays et établissent par un traité leur domination militaire, commerciale et financière. Cette occupation, qui est justifée par la nécessité de "rétablir la paix et l'ordre", a lieu dans un contexte de confrontation avec l’Empire allemand, qui intervenait dans les affaires intérieures d'Haïti (voir affaire Luders) et dont les ressortissants étaient très influents malgré leur petit nombre. Après des débuts difficiles dus au racisme des Marines et l'imposition de la corvée, les États-Unis assainissent les finances publiques, créent une armée, construisent des écoles, des routes, etc. L'occupation américaine prend fin en 1934.

L'instabilité et la dynastie Duvalier (1957-1986)[modifier | modifier le code]

Après la fin de l'occupation, l’instabilité politique (entre militaires mulâtres et populistes noirs) reprend, et ne s’achève qu’à partir de 1957 avec l'élection de Duvalier, dont le régime, basé sur le principe du pouvoir au plus grand nombre, durera jusqu’en 1986. Partisan de la lutte contre les mulâtres qui contrôlent l'armée et qui ont précédemment renversé le noiriste Dumarsais Estimé, François Duvalier (surnommé « Papa Doc » pour son passé de médecin de campagne) assied son pouvoir personnel grâce à la délation et alimente la terreur à l’aide de ses partisans, surnommés Tontons Macoutes, véritables escadrons de la mort. Mettant en place un culte de la personnalité, il s'autoproclame président à vie en 1967 et meurt de maladie en 1971 après avoir désigné son fils Jean-Claude comme héritier. Ce dernier deviendra alors le plus jeune président du monde20 et sera surnommé « Baby Doc ». La dictature de la dynastie Duvalier est responsable de nombreuses tueries, de massacres d’opposants et de civils, tel celui de la ville de Jérémie (connu sous le nom « Vêpres jérémiennes ») en 1964. Elle pousse de nombreux Haïtiens à s'exiler, notamment aux États-Unis et au Canada, où certains, partisans du pouvoir aux plus capables et qui avaient jusque-là monopolisé le pouvoir politique et militaire, se posent en victimes du régime. En 1986, après avoir répondu par la violence à une suite de manifestations, Jean-Claude Duvalier démissionne et s'exile en France sous la pression du peuple et des États-Unis. Il laisse le pouvoir aux six membres du Conseil National de Gouvernement (en) qu'il a formé, et qui est mené par le commandant en chef des armées Henri Namphy. Le régime des Duvalier laisse environ 50 000 morts et le pays ruiné : pour la seule période allant de janvier 1983 à février 1986, Jean-Claude Duvalier et neuf de ses proches avaient détourné à leur profit 120 575 000 dollars dans les caisses des entreprises publiques et de l’État haïtien21.

L'ère de transition post-Duvalier (1987-1990)[modifier | modifier le code]

Des élections générales sont organisées pour novembre 1987 mais sont annulées après des tirs de militaires et d'anciens Tontons Macoutes sur des dizaines de civils le jour du vote. Elles sont suivies par des élections en janvier 1988 qui voient Leslie Manigat et son Rassemblement des démocrates nationaux progressistes l’emporter. Toutefois, le gouvernement est renversé en juin par un coup d’État militaire mené par le général Namphy, qui est lui-même démis du pouvoir par un second coup d'état militaire en septembre, mené par le général Prosper Avril, qui avait du quitter le Conseil National de Gouvernement après des manifestations populaires protestant contre sa proximité avec les Duvalier. Ce second coup d'état fait suite au massacre de St Jean Bosco le 11 septembre, par des hommes non identifiés mais considérés généralement comme d'anciens Macoutes. Des dizaines de fidèles sont ainsi tués dans l'église catholique de St Jean Bosco à Port-au-Prince, la paroisse de l'influent prêtre Jean-Bertrand Aristide (qui survit à l'attentat), un des critiques les plus notoires de la famille Duvalier. Ce massacre, qui dure trois heures, est suivi selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme de déclarations à la télévision nationale de participants à l'attentat, qui menacent de commettre à nouveau de tels actes, montrant ainsi la proximité du pouvoir en place avec les ex-Macoutes.22 Le gouvernement militaire d'Avril se maintient en place jusqu'en mars 1990. Malgré la fuite de Duvalier, ses ex-Macoutes et paramilitaires continuent de mener des opérations punitives contre des journalistes et militants politiques. Entre 1986 et 1990, plus de ille cinq cents personnes sont assassinées par ces groupe21.

Haïti depuis 1990[modifier | modifier le code]

Élection d’Aristide (1990-1994)[modifier | modifier le code]

Jean-Bertrand Aristide remporte les élections de décembre 1990. Cette consultation marquée par une forte participation, a été boycottée par les duvaliéristes23. Ceux-ci considèrent que l'élection de J.-B. Aristide a été un véritable « coup d'État électoral ». Son mandat débute le , mais un coup d’État mené par Raoul Cédras et des militaires (soutenus par l'oligarchie marchande) l'oblige en septembre à s’exiler aux États-Unis. Pendant trois ans, les milices (que d'aucuns estiment soutenues par les États-Unis24,25,26,27) intimident la population et assassinent les meneurs syndicaux et les militants qui avaient constitué la base de la résistance aux Duvalier et l’appui à l’élection d'Aristide. La plus importante de ces forces paramilitaires, le FRAPH, avait été fondé par un supposé pion de la CIA Emmanuel Constant28,29. La dictature laisse environ quatre milles morts30.

Retour d'Aristide au pouvoir (1994-1996)[modifier | modifier le code]

En 1994, Aristide est rétabli au pouvoir par l'administration de Bill Clinton, lors de l’opération « Rétablir la démocratie »31 à la condition de renoncer à récupérer les années perdues lors de l’intermède militaire et de se plier à un programme néolibéral32,33,34, surnommé « plan de la mort » par les Haïtiens35. Il s’agissait en partie du programme36 de son opposant lors des dernières élections, un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, Marc Bazin37. Son retour fut par ailleurs marqué par le démantèlement de l'armée, corrompue, prévaricatrice et vecteur d'instabilité politique.

Premier mandat de Préval (1996-2001)[modifier | modifier le code]

Aristide quitte la présidence en 1996 et René Préval lui succède. Malgré son appartenance à Lavalas, le parti d'Aristide, il n'est soutenu que du bout des lèvres par l'ancien président. Il applique immédiatement le plan américain38, ce qui provoque un véritable tollé dans l'île.

Second mandat d'Aristide (2000-2004)[modifier | modifier le code]

Aristide est réélu en 2000, avec une abstention estimée à 90 % par l’ONU39. Après plusieurs mois de pressions exercées par la communauté internationale, plus particulièrement par la France (avec l'intervention de Régis Debray et Véronique de Villepin-Albanel) et les États-Unis, Aristide est obligé, lors de la révolte populaire du , de quitter le pays avec un commando des forces spéciales des États-Unis40. Boniface Alexandre, président de la Cour de cassation, assure ensuite le pouvoir par intérim.

Second mandat de Préval (2006-2011)[modifier | modifier le code]

En février 2006, à la suite d'élections marquées par des incertitudes sur le décompte des bulletins de vote, et grâce à l'appui de manifestations populaires, René Préval est élu.

Mandat de Michel Martelly (2011-2016)[modifier | modifier le code]

Du 14 mai 2011 au 6 février 2016, Michel Martelly est président de la République. Durant son mandat, il décide de récréer l'armée haïtienne.

À la fin de son mandat, aucun successeur n'est élu et un gouvernement provisoire lui succède.

Mandat de Jovenel Moïse (2016 - )[modifier | modifier le code]

En novembre 2016, Jovenel Moïse remporte l'élection présidentielle avec 54 % des voix.

Épidémies et catastrophes naturelles récents[modifier | modifier le code]

Séisme de 2010[modifier | modifier le code]

Le , un tremblement de terre de magnitude 7,0 sur l’échelle de Richter frappe l’ouest d’Haïti et notamment sa capitale, Port-au-Prince. Le foyer (ou l'hypocentre) du séisme a été localisé à 10 km de profondeur. Ce violent tremblement de terre est survenu à 16 heures 53 minutes et 10,4 secondes (16h 53'10,4''), heure locale. Il est suivi de plus d’une centaine de répliques. Il s'agit du séisme le plus important et le plus meurtrier de l’histoire d’Haïti, allant jusqu'à désorganiser totalement le fonctionnement de l’État, à l’image de l’effondrement de plusieurs bâtiments publics comme le palais présidentiel qui entraîna la mort de plusieurs cadres du gouvernement. Le président Préval et son Premier ministre Jean-Max Bellerive y échappent de peu. De plus, des milliers de détenus alors incarcérés à la prison de Port-au-Prince se sont échappés, à la suite de l’effondrement de celle-ci, fragilisant encore plus une situation sécuritaire déjà précaire.

La Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) fut également dévastée par l’écroulement de son quartier général à Port-au-Prince : plus de 150 casques bleus dont le chef de mission Hédi Annabi et son adjoint sont morts. Le bilan de ce cataclysme sismique s’élève, au 24 février 2010, à plus de 300 000 morts, 300 000 blessés et 1 000 000 de sans-abri. Mais le général Ken Keen, qui dirige la force spéciale américaine en Haïti, a évoqué celui de 150 000 à 200 000 morts comme « hypothèse de travail ». Barack Obama parle « de la plus grande catastrophe humanitaire qu’aient eu à gérer les États-Unis d'Amérique ». Les États-Unis y ont dépêché sur place 16 000 militaires, l’Union européenne 1 50041.

Étant donné qu’il sera impossible de déblayer tous les gravats à courte échéance, les autorités haïtiennes envisagent de reconstruire plusieurs quartiers de Port-au-Prince aux alentours de la capitale haïtienne.

Le , à six heures (heure locale), une réplique de magnitude 6,1 sur l’échelle de Richter, ressentie à soixante kilomètres à l’ouest de la capitale en ruine, frappe à nouveau le pays.

Le , un effort « mondial » (mobilisant notamment le Canada, les États-Unis et la France) est consenti afin de recueillir plus d’un milliard de dollars dans un fonds d’aide.

Le , le coût de reconstruction de la capitale haïtienne et de ses environs est estimé entre huit et quatorze milliards de dollars.

Épidémie de choléra[modifier | modifier le code]

En octobre 2010, dans des circonstances peu claires, une épidémie de choléra a éclaté. Elle a démarré le long d'un affluent du fleuve Artibonite42, la rivière Meye, et a rapidement atteint toutes les zones en aval le long de l'Artibonite ; un rapport amène à penser que la souche microbienne aurait été importée lors de l'arrivée de soldats népalais de l'ONU43.

En décembre 2011, le ministère haïtien de la Santé et de la Population dénombrait plus de 6 500 morts dues à cette épidémie de choléra. Alors que l'épidémie n'avait pas encore été arrêtée, à la mi-mai 2012, ce même ministère décomptait plus de 540 000 cas de contagions parmi lesquels 7 000 décès44.

Ouragan Matthew[modifier | modifier le code]

Après avoir balayé les Caraïbes, fait quatre morts en République dominicaine et poussé à l'évacuation plusieurs milliers d'habitants, le dangereux cyclone Matthew s'abattait sur la presqu'île du Sud faisant de nombreux morts et causant d'importants dégâts matériels dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016.

Matthew a frappé Haïti mardi à 07 h 00 avec des vents atteignant 230 km/h, détruisant des dizaines de maisons et menaçant notamment quatre millions d’enfants dans un pays totalement démuni déjà fragilisé par le séisme dévastateur de 2010.

Selon un bilan partiel des autorités, 372 morts, des villages et des plantations furent inondés et l'on déplore la perte du bétail emporté par les eaux en furie45.

Politique[modifier | modifier le code]

Haïti est une république démocratique indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre et sociale. Le droit de vote est accordé à tous les citoyens âgés de dix-huit ans et plus.

Organisation de l'Etat[modifier | modifier le code]

Pouvoir exécutif[modifier | modifier le code]

Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, le Premier ministre et son cabinet, le pouvoir exécutif ayant pour rôle de faire exécuter et respecter les lois.

Le président est le chef de l'armée et veille à la bonne marche des institutions de l'État. L'actuel président est Jovenel Moïse.

Le chef du gouvernement est le Premier ministre, qui conduit la politique de la nation selon la vision du président, nomme et révoque les fonctionnaires de l’État. L'actuel Premier ministre est Jack Guy Lafontant. Le président ne peut être mis à pied que par une mise en accusation de la Chambre des députés et le Sénat qui l'érige en haute cour de justice. Le Premier ministre ne peut pas être révoqué par le président de la République, mais peut être interpellé par l'une des deux chambres et renvoyé après un vote de censure.

Pouvoir législatif[modifier | modifier le code]

Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale46 constituée par deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés qui sont indépendants. Le parlement vote le budget de la république et déclare la guerre, le Sénat approuve la nomination du chef de la police, du commandant en chef de l'armée, les ambassadeurs et suggère au président une liste des personnages qui doivent faire partie de la cour de Cassation et en une seule chambre, ils désignent 3 noms pour les représenter au conseil électoral, trois (3) noms au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et à la cour Constitutionnelle. L'actuel président du Sénat, qui est aussi de facto le président de l'Assemblée nationale est Youri Latortue

Pouvoir judiciaire[modifier | modifier le code]

Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. La plus haute instance juridique du pays est la Cour de Cassation et suivant la publication de la nouvelle constitution amendée sous le président Rene Preval, Haïti se voit dotée d'une Cour Constitutionnelle chargée d'assurer la constitutionnalité des lois. Elle est garante de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est aussi créé pour renforcer la neutralité de la justice et joue son rôle administratif au sein du pouvoir judiciaire47.

Subdivisions territoriales[modifier | modifier le code]

Chacune de ces divisions dispose d'un numéro d'identification délivré par l'Ihsi.

- Le département est la plus grande division territoriale. Le code département va de 01 à 10. Chaque département est administré par un Conseil de trois membres élus pour quatre ans par l'Assemblée départementale. L'exécutif nomme un délégué départemental, chargé d'administrer les différents ministères déconcentrés et qui travaille de concert avec l'assemblée départementale.

- L'arrondissement est le deuxième niveau administratif.

- La commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque commune de la République est administrée par un conseil de trois membres élus au suffrage universel dénommé conseil municipal. Le code commune va de 0111 à 1032.

- La section communale est la plus petite entité administrative et dérive des communes. Elle dispose d'un « Conseil d'Administration de la Section Communale » (CASEC) et d'une « Assemblée de la Section Communale » (ASEC). Le code section communale va de 0111-01 à 1032-02.

La capitale d'Haïti est Port-au-Prince, c'est la plus grande ville du pays. La métropole du Nord ou encore Cap-Haïtien est la seconde ville du pays. De par son rang d'ancienne capitale notamment sous la colonie française, de son architecture puis aussi de par son rôle dans les combats pour l'indépendance, elle demeure comme un emblème de l'histoire haïtienne.

Il existe aussi ce qui est couramment appelé le « onzième département », représentant les quelque deux millions d’Haïtiens vivant à l’extérieur du pays : la diaspora haïtienne.

Relations avec la France[modifier | modifier le code]

Haïti, surnommée "la Perle des Antilles" depuis l'époque coloniale, était la plus prospère des colonies françaises48. Après son indépendance en 1804, aucun chef d'État français ne la visite officiellement jusqu'en 2010, lorsque Nicolas Sarkozy s'y rend, suivi en 2015 de François Hollande49. Haïti entretient notamment des relations avec la France à travers l'Organisation internationale de la francophonie (voir section Haïti et la francophonie).

Économie[modifier | modifier le code]

Le déséquilibre entre les riches et les pauvres est marquant. Les personnes fortunées d’Haïti ne représentent que 20 % de la population, mais possèdent à elles seules 63 % de la richesse du pays, ce qui ne laisse que 9 % des richesses aux plus démunis50.

La réduction du chômage reste un défi à relever pour les autorités haïtiennes51.

De plus, Haïti souffre d’une inflation élevée et d’un manque d’investissement à cause de l’insécurité, des infrastructures limitées et d'un manque de confiance. Le gouvernement dépend de l’aide internationale.

Les transferts d’argent venant de la diaspora haïtienne demeurent néanmoins une importante source de devises pour le pays, puisqu’ils représentent 30 % du produit intérieur brut et deux fois la valeur des exportations. Pour les transferts d'argent vers l'extérieur, un prélèvement de 1,5 dollar américain est fait selon un arrêté présidentiel pour appuyer le programme de scolarité gratuite créé par le président de la République Michel Martelly.

Secteurs économiques[modifier | modifier le code]

Ressources naturelles[modifier | modifier le code]

Les principales ressources naturelles d’Haïti sont la bauxite, le cuivre, le carbonate de calcium, la pierre à chaux, l’or, la marne et l'hydroélectricité. Seule la bauxite a été exploitée commercialement à une échelle significative52.

Agriculture[modifier | modifier le code]

Cependant, c’est l’agriculture qui emploie l'essentiel de la main-d'œuvre avec plus des deux tiers de la population en âge de travailler. Les exploitations agricoles sont, avant tout, des fermes de subsistance, de dimensions restreintes. Le café, le cacao, le sisal, le coton, les mangues comptent parmi les produits destinés à l'exportation. L’explosion démographique et le manque de compétitivité par rapport aux produits importés ont affaibli considérablement ce secteur, dont la production se trouve de plus en plus destinée au marché intérieur avec des produits tels le maïs, le riz, les fruits.

Industrie[modifier | modifier le code]

La capitale, Port-au-Prince, concentre la majorité des activités industrielles du pays : les principales productions y sont les composants électroniques, le textile et les balles de baseball.

Tourisme[modifier | modifier le code]

Surnommée autrefois la « perle des Antilles », Haïti bénéficie d'un climat tropical, d'une température moyenne de 30 degrés Celsius[réf. nécessaire] et 364 jours de soleil par an. Le tourisme à Haïti est à la fois culturel, avec des forts, dont la citadelle La Ferrière et le palais de Sans-Souçi et des villes comme Labadie ainsi que naturel, avec les plages d'eau turquoise de Jacmel.

Après l'embargo contre Cuba décidé par le président américain John Kennedy en 1962 (et levé partiellement en 2000 seulement), Haïti devient un lieu de villégiatures pour riches touristes américains53.

Relations commerciales[modifier | modifier le code]

Les principaux partenaires commerciaux de la république d'Haïti sont les États-Unis , le Canada , la France , l’Allemagne , et la République Dominicaine.

Aides au développement[modifier | modifier le code]

En octobre 2008, le congrès américain a voté la loi HOPE II (HOPE pour Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement : « opportunité hémisphérique par l’encouragement aux partenariats », sachant que « hope » signifie « espoir » en anglais), pour permettre aux produits manufacturiers, particulièrement le textile d’avoir accès sans tarif douanier au marché américain.

Les programmes sociaux établis par le gouvernement sont limités, en dépit d’une nette augmentation en 2009. Certaines agences offrent des pensions de retraite et des allocations pour les accidents du travail. L'accès aux emprunts est faible, 2 % du crédit du système bancaire finance le secteur agricole et le développement rural.

Haïti reçoit également des aides multiformes venant de l’intérieur de son propre pays. Plusieurs associations, institutions et fondations participent à la reconstruction du pays et à son développement. Parmi ces organismes, la Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti (FONDTAH), qui élabore le développement d'un tourisme alternatif adapté aux conditions du pays. La FONDTAH participe avec la Société d’exploitation du Parc naturel Quisqueya (SODEPA) de Fonds-Parisien, l'Association des artistes et artisans de la Croix-des-Bouquets (ADDAC), l'Association pour le développement de Bas-Boën (ADEBABO), le ministère de l’agriculture et celui de l'environnement, au développement du village de réfugiés du cataclysme dans la section communale de Fonds-Parisien située sur la commune de Ganthier dans la Province de l'Ouest d'Haïti54.

D’autres organismes et associations contribuent au développement du pays et à l’aide multiforme, notamment depuis le tremblement de terre de 2010. Parmi ces organismes, il y a des institutions haïtiennes parmi lesquelles l'Institut de technologie et d’animation, le Collectif du Financement Populaire (KOFIP), le Conseil national de financement populaire ; ainsi que des associations françaises telles que Handicap international, Aide et action, sans oublier les actions de l'Unicef , celle du Programme alimentaire mondial et de the 410 Bridge55, une ONG américaine dont le quartier général est basé à Atlanta.Vision Mondiale (WV) est un organisme international luttant pour la pauvreté un peu partout à Haïti depuis 195956.

La Banque Mondiale (BM), avec l’assistance du gouvernement haïtien, a identifié trois domaines qui demandent le plus de soutien suite au tremblement de terre de 2010. Le premier consiste à augmenter les possibilités économiques à l’extérieur de la capitale, c’est-à-dire de développer les énergies renouvelables. Ensuite, le pays doit renforcer l’accès aux services humanitaires avec l’amélioration des écoles et du service de la santé et, finalement, il doit améliorer les protections en cas de catastrophes naturelles, en renforçant les infrastructures, les ponts et les routes57.

Dette[modifier | modifier le code]

Le 17 avril 1825, le roi de France Charles X concède « l’indépendance pleine et entière » à l’ex-colonie d’esclaves française moyennant une somme de 150 millions de francs-or (la somme sera ramenée en 1838 à 90 millions de francs). Cette somme sera obtenue par la contraction d’une dette qui ne sera remboursée en totalité qu’en 197258.

Dans les années 1880, les finances publiques sont dans un extrême désordre vu l'instabilité politique persistante. Le revenu est évalué à 21,5 millions de francs et les dépenses au double de cette somme. La dette publique s'élève alors à 12 millions de piastres fortes (1 piastre valant 5 francs) dont 308 000 piastres pour le solde de la dette française (1 540 000 francs)59.

Le 7 avril 2003, le président Jean-Bertrand Aristide a réclamé officiellement à la France près de 21,7 milliards de dollars en « restitution et réparation » de la dette.

Parallèlement une dette extérieure totale de 1,2 milliard de dollars « s’est construite sur la dette de l’indépendance », notamment sous « la dictature des Duvalier entre 1957 et 1986, (qui) a ravagé et fortement endetté le pays », indique encore le Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM)60. Cette association estime que le régime des Duvalier est responsable à lui seul de 550 millions de dollars de la dette extérieure du pays.

Le 24 décembre 2003, le CADTM a réclamé l’annulation de la dette qualifiée d’« illégitime et odieuse » de Haïti, à la veille du bicentenaire de l’indépendance de la République caraïbe.

Sans nier une dette de la France à l’égard de leur pays, l’opposition et les intellectuels de la diaspora refusent de s’associer à une demande émanant d’un régime aussi corrompu et peu démocratique que celui du président Aristide61.

En 2009, à la suite de l’Initiative pays pauvres très endettés, 1,2 milliard de dollars de dette ont été annulés par la Banque mondiale et le FMI62. Début 2010, la dette extérieure est évaluée par Oxfam international à 890 millions de dollars soit 734 millions d’euros63.

Situation économique des ménages[modifier | modifier le code]

- Accès aux services sociaux de base

En 2007, le pays présentait un déficit important en services sociaux de base : éducation, eau, santé, assainissement.

- Communication

Elle est très peu développée mais en 2008, 428 personnes sur 1000 disposent d'un téléphone mobile, tandis que 300 personnes ont accès à internet et le nombre de postes de télévision est d'environ une soixantaine dans la capitale et les autres villes64.

Éducation[modifier | modifier le code]

Le système éducatif haïtien reste confronté à d’énormes défis malgré le bond significatif du niveau de fréquentation scolaire (77 % en 2012, EMMUS V, versus 50 % en 2005, selon EMMUS 4), le Programme scolaire universel gratuit et obligatoire (PSUGO), la forte demande d’éducation et le soutien de la communauté internationale.

L’accès demeure encore limité sans compter que la qualité et la gouvernance constituent un défi majeur. Entre autres facteurs ayant conduit à cette situation, on peut citer les contraintes budgétaires se traduisant par un investissement public très limité dans le secteur (autour de 10 % du budget en moyenne), la pauvreté massive de plus de 70 % de la population, une législation inadéquate, des normes et pratiques sociales défavorables, des crises récurrentes telles que les désastres naturels (notamment le séisme du 12 janvier 2010), de même que les capacités organisationnelles et de gestion très limitées du Ministère de l’Education.

Selon le dernier recensement scolaire (2011) seul 20 % de l’offre éducative vient du secteur public, le reste étant entre les mains du secteur non-public, la plupart du temps géré sans réglementation et opérant en dessous des normes minimales de qualité. Malgré son importance avérée, l’accès à des activités ciblant les jeunes enfants (0-5 ans) demeure très limité (67 % de taux brut de scolarisation au préscolaire 3-5 ans, MENFP 2011). La faiblesse de la qualité se traduit notamment par des taux moyens de redoublement de 15 % et des taux d’abandon autour de 13 %. Combiné aux entrées tardives, ces facteurs augmentent la proportion des surâgés à l’école fondamentale (65 %). On note que le taux de survie en 5e année du primaire est faible (25 %). Cette situation préoccupante s’explique en grande partie par la proportion élevée d’enseignants non qualifiés (plus de 65 %), les conditions d’apprentissage défavorables, et la non-application des normes et standards pouvant garantir un enseignement de qualité. Parmi les enfants les plus affectés par l’accès limité ainsi que l’absence de qualité, on peut citer ceux du milieu rural, ceux des familles pauvres des bidonvilles des grands centres urbains, les enfants séparés de leur famille (centres résidentiels, enfants en domesticité, enfants des rues), les enfants handicapés et les enfants déplacés.

Pour l’UNICEF, les principaux défis à relever sont :

- Garantir l’accès équitable à une éducation de qualité aux enfants les plus vulnérables ;

- L’amélioration de la qualité des services éducatifs ;

- L’égalité des chances entre filles et garçons ;

- Le renforcement du secteur de la Petite enfance ;

- Le renforcement des structures de gouvernance et de régulation du système éducatif.

- Domaines d'interventions de l’UNICEF

- Support de L’UNICEF au Gouvernement haïtien et au Ministère de l’éducation nationale pour garantir le droit à l’éducation universelle gratuite

- Appui au ministère de l’Education à un niveau national et local pour l’exécution du plan opérationnel 2010-2015, spécialement en ce qui concerne les politiques publiques, la mise en place d’un système national de gestion de l’information et la micro-planification jusqu’au niveau des districts scolaires.

- Amélioration de la qualité de l’éducation à travers le développement des programmes accélérés d’apprentissage pour les enfants « surâgés » et promouvoir la réussite scolaire à travers le renforcement des compétences en lecture.

- Développement du cadre politique de la petite enfance avec la mise en place d’une stratégie nationale de prise en charge du jeune enfant de 0 à 6 ans, la promotion des standards pour des services de qualité et d’un nouveau curriculum du préscolaire.

- Développer les capacités du gouvernement en matière de gestion des risques et des désastres.

Langues[modifier | modifier le code]

Langues officielles[modifier | modifier le code]

Haïti possède deux langues officielles :

- Le créole haïtien, à base lexicale française, dit kreyòl, est plus administré que les autres pays qui parlent un créole car il possède une grammaire avec des règles. La Constitution de 1987 institue en son article 213 une "Académie haïtienne", "en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux"65. Cependant, ce n'est qu'en 2013 qu'une loi66 est rédigée par le parlement pour véritablement mettre sur pied l'Académie, dont le nom français final est "Académie du Créole haïtien".

Tous les Haïtiens parlent le créole comme leur première langue tandis qu'une minorité d'entre eux, soit 40 %, maîtrise le français appris au cours de leur scolarité ou qu'ils peuvent entendre à la radio et à la télévision et lire dans la presse67.

- Le français, depuis l’Acte de l'Indépendance de la République d'Haïti en 1804 (le texte est rédigé dans cette langue), qui demeure la langue administrative.

Haïti et la francophonie[modifier | modifier le code]

Haïti fait partie de la francophonie et est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis sa création. Haïti est également membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Sur le plan international, l’entrée d’Haïti à l’Union panaméricaine, l'actuelle OEA (Organisation des États américains), a permis au français de devenir l'une des langues officielles de travail de cet organisme ; et lors de la fameuse conférence de Bretton Woods, où l'utilisation du français comme langue de travail à l'Organisation des Nations unies naissante ne fut décidée que par une voix de majorité, Haïti avait voté en faveur de cette décision68.

Haïti fut membre fondateur de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), lors de la création de celle-ci le 20 mars 1970.

Dans chaque chef-lieu de département, il existe un centre de l'Alliance française. Dans la plupart des cas, les locaux sont offerts par la municipalité et des bénévoles haïtiens collaborent au rayonnement culturel de l'Alliance.

Malgré une influence croissante de l’anglais découlant de la proximité géographique avec les États-Unis, le français reste en Haïti une langue vivante et très utilisée.

En décembre 2010, Max Jean-Louis, jeune Haïtien alors âgé de 20 ans, est élu administrateur du Centre de la Francophonie des Amériques, situé à Québec69.

Les maires des villes haïtiennes de Cap-Haïtien, Pétion-Ville, Carrefour et Port-au-Prince sont membres de l'Association internationale des maires francophones70,71.

En 2013, l'écrivain haïtien Dany Laferrière est élu au premier tour à l'Académie française. L'auteur de nombreux succès, Laferrière a notamment commencé sa carrière littéraire par le roman Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer.

Enfin, on peut aussi noter la présence de l'Institut français en Haïti, qui veille également au rayonnement de la langue française dans le pays72.

Autres langues et diaspora[modifier | modifier le code]

En raison de la diaspora haïtienne installée en République dominicaine, aux États-Unis (notamment à Miami et à New York) et aussi de la forte présence passée de Brésiliens (MINUSTAH et missionnaires) dans le pays, un certain nombre d'Haïtiens savent s'exprimer couramment en espagnol, en anglais ou en portugais.

Une autre partie de cette diaspora s'est dirigée vers les pays ou régions francophones comme la France et les départements français d'Amérique, le Canada (au Québec et notamment à Montréal), la Belgique et la Suisse. Récemment, des haïtiens se sont installés au Chili et au Brésil.

Culture[modifier | modifier le code]

- Festivals

- Festival international de jazz de Port-au-Prince (janvier)

- Festival Quatre Chemins (Novembre-Décembre)

- Carnaval d'Haïti (Février)

- Carnaval des fleurs (juillet)

- Carnaval de Jacmel

- Musées

- Musée du Panthéon national haïtien

- Parc national historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers

- Parc historique de la Canne à Sucre

- Littérature

- Art

- Danse du pays

- Le kompa

- Musique

- Les styles de musiques les plus populaires sont le kompa et le zouk.

- Le style musical africain, très en vogue, gagne progressivement du terrain.

- Le rap haïtien.

- Artisanat

L'artisanat haïtien est riche et varié. Citons:

- Objets pailletés

- Terre cuite

- Papier mâché artisanal

Et tant d'autres...

- Architecture

- Style "gingerbread", "pain d'épice" en français.

- Emblème

Symbole

- Le caleçon rouge (oiseau).

Fêtes et jours fériés[modifier | modifier le code]

| Date | Nom français | Nom local |

|---|---|---|

| 1er janvier | Jour de l'indépendance | Jour de l'an |

| 2 janvier | Jour des Aïeux | |

| 12 janvier | Commémoration du tremblement de terre de 2010 qui a dévasté Port-au-Prince, Léogâne, Jacmel; une partie des Départements de l'Ouest et du Sud-Est d'Haïti (Jacmel).(Jour Férié) | |

| 7 février (tous les cinq ans) | Investiture du Président élu | |

| 7 avril | Mémoire de Toussaint Louverture, précurseur de l'indépendance | |

| 1er mai | Jour de l'Agriculture et du Travail | |

| 18 mai | Fête du Drapeau et de l'Université | |

| 27 juin | Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti | |

| 15 août | Notre-Dame de l'Assomption | |

| 17 octobre | Mémoire de Jean-Jacques Dessalines, père de la Nation | |

| 1er novembre | Tous les Saints | |

| 2 novembre | Commémoration des Fidèles défunts | Fête des morts |

| 18 novembre | Bataille de Vertières, dernière bataille de la guerre de l'indépendance | |

| 25 décembre | Nativité de Jésus-Christ | La Noël |

Religion[modifier | modifier le code]

Selon le CIA World factbook73, la distribution des religions est la suivante :

- catholique : 54,7 %

- protestante : 28,5 % (dont : baptistes 15,4 %, pentecôtistes 7,9 %, adventistes 3 %, méthodistes 1,5 %)

- vaudou : 2,1 %

- autre : 4,6 %

- aucune : 10,2 %

Le vaudou a été reconnu officiellement comme religion en 2003. De nombreux Haïtiens pratiquent le vaudou tout en se déclarant d'une autre religion, principalement le catholicisme.

Codes[modifier | modifier le code]

Haïti a pour codes :

- HA, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,

- HAI, selon la liste des codes pays du CIO,

- HH, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,

- HT, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,

- .ht, selon la liste des Internet TLD (Top level domain),

- HTI, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-3,

- HTI, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,

- HTG, selon la liste complète des codes alphabétiques ISO 4217 des monnaies,

- MT, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,

- RH, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Paul Deléage, Haïti en 1886 vu par un français : notes de voyage, Paris, E. Dentu, , 394 p.

- Laurent Dubois, Les Vengeurs du Nouveau Monde. Histoire de la Révolution haïtienne, trad. de l’anglais par Th. Van Ruymbeke, Rennes, Les Perséides, 2005 (ISBN 978-2-915596-13-7).

- Georges Anglade, Chronique d’une espérance. L’hebdo de Georges Anglade (2007-2008), Port-au-Prince, L’Imprimeur II, Collection Livres en folie, 2008.

- André-Marcel d'Ans, Haïti. Paysage et Société, Paris, Éditions Karthala, 1987.

- Gérard Barthélemy et Christian Girault (dir.), La République haïtienne. État des lieux et perspectives, Paris, Karthala / Adec, 1993.

- Paul Butel, Histoire des Antilles françaises xviie – xxe siècle, Perrin 2002 (ISBN 2-262-01540-6)

- Jacques Cauna, Au temps des isles à sucre. Histoire d’une plantation de Saint-Domingue au xviiie siècle, Paris, Karthala, 1987.

- Robert Cornevin, Haïti, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, 2e édition, 1993.

- Charles Frostin, Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux xviie et xviiie siècles, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

- Laënnec Hurbon, Comprendre Haïti. Essai sur l’État, la nation, la culture, Paris, Éditions Karthala, 1987.

- Laënnec Hurbon, Culture et dictature en Haïti, Paris, L’Harmattan, 1979.

- (en) Michel S. Laguerre, The Military and Society in Haiti, London, MacMillan, 1993.

- Guy Lasserre, Paul Moral, Pierre Usselman (dir.), Atlas d’Haïti, Université de Bordeaux 3, Centre d’études de géographie tropicale, 1985.

- Antoine Métral, Histoire de l’expédition des Français à Saint-Domingue, Paris, Éditions Karthala, 1985.

- Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle Saint-Domingue, Philadelphie, Paris, Hambourg [archive] (réédition, 3 volumes, Paris, Société française d’histoire d’outre-mer, 1984).

- Jack Claude Nezat, The Nezat And Allied Families 1630-2007, Lulu 2007, (ISBN 978-2-9528339-2-9 et 978-0-615-15001-7)

- Roger Riou, « Adieu la tortue ».

- Lyonel Trouillot, « Yanvalou Pour Charlie » - xxe siècle.

- Jean-Robert Léonidas, Prétendus Créolismes: le couteau dans l'igname, Cidihca, Montréal 1995.

- Peul, E. T. (1966). Panorama du folklore haïtien: présence africaine en Haïti. Haïti.

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Histoire de l'Île de la Tortue

- Île de la Tortue

- Liste des chefs d'État d'Haïti

- Liste de personnalités d'origine haïtienne

- Liste de catastrophes naturelles à Haïti

- Peinture haïtienne

- Saint-Domingue (colonie française)

- Toussaint Louverture

- Transport ferroviaire à Haïti

- Restavec

- Télécommunications à Haïti

- Aide humanitaire internationale à Haïti après le séisme de 2010

Toponymie[modifier | modifier le code]

Chez les Taïnos, Ayiti signifierait, selon les versions, « terre des hautes montagnes »8 ou « la montagne dans la mer »9, ou « âpre terre »10.

Lorsque les flibustiers français — qui ont d'abord envahi l'île de la Tortue au nord — migrent vers la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, ils francisent en Saint-Domingue le nom de Santo Domingo, qui est celui de la capitale de l'île fondée par les Espagnols au sud-est de celle-ci.

De 1630 à 1664, ce nom reste informel jusqu'à ce que Colbert incorpore la « colonie de Saint-Domingue » à la Compagnie des Indes occidentales. Le nom de Saint-Domingue sera confirmé par les traités de Ryswick (1697) et de Bâle (1795) pour désigner la partie occidentale (pars occidentalis) qui, durant cette période coloniale française, est aussi surnommée la « perle des Antilles ».

Le , en déclarant l'indépendance du pays, Dessalines lui redonne le nom taïno d'origine, « Haïti », en honneur à ce peuple amérindien11.

En créole, le pays est appelé Ayiti.

Géographie[modifier | modifier le code]

Situé à 87 km à l'est-sud-est de Cuba et frontalier de la République dominicaine, le territoire d'Haïti est principalement constitué par la partie occidentale de l'île d'Haïti que l'on nomme également « Terre haute ou montagneuse », à laquelle vient s'ajouter un certain nombre d'autres îles et archipels tels que :

- La Gonâve ;

- l'île de la Tortue ;

- Les Cayemites ;

- l'Île-à-Vache.

L'île de la Navasse est considérée comme étant une des Îles mineures éloignées des États-Unis, mais est néanmoins revendiquée par Haïti.

Le relief de la « Terre montagneuse » est généralement constitué de montagnes escarpées avec de petites plaines côtières et des vallées. Comme pour l'île entière, celui de la République d'Haïti est formé de deux bandes montagneuses principales séparée par la Plaine du Cul-de-Sac : l'une au Nord, où s'élèvent la chaîne du Haut-Piton, le massif des Montagnes Noires et la chaîne des Matheux ; l'autre au Sud, constituée par le massif du pic la Selle et le massif de la Hotte.

Malgré la déforestation à grande échelle sur l'ensemble du territoire national, Haïti possède encore des zones boisées qui s'étendent sur le pays voisin qu'est la République dominicaine. Ainsi ces deux États partagent la forêt de pins de l'île d'Hispaniola qui couvre encore une partie du massif du Pic la Selle et du massif de la Hotte.

La partie centrale et l'est forment un grand plateau d'altitude. Le principal fleuve haïtien est l'Artibonite.

Haïti (comme le reste de l'île d'Hispaniola) se trouve dans une zone sismiquement active, entre deux plaques tectoniques : la plaque nord-américaine au nord et la plaque caraïbe au sud, rendent le pays particulièrement vulnérable aux tremblements de terre. Celui du , se révéla être le plus grand séisme jamais enregistré dans ce pays, dévastant notamment la région de la capitale Port-au-Prince, faisant plus de 300 000 morts, et des millions de sans abris.

loading...

Aucun commentaire

Publier un commentaire